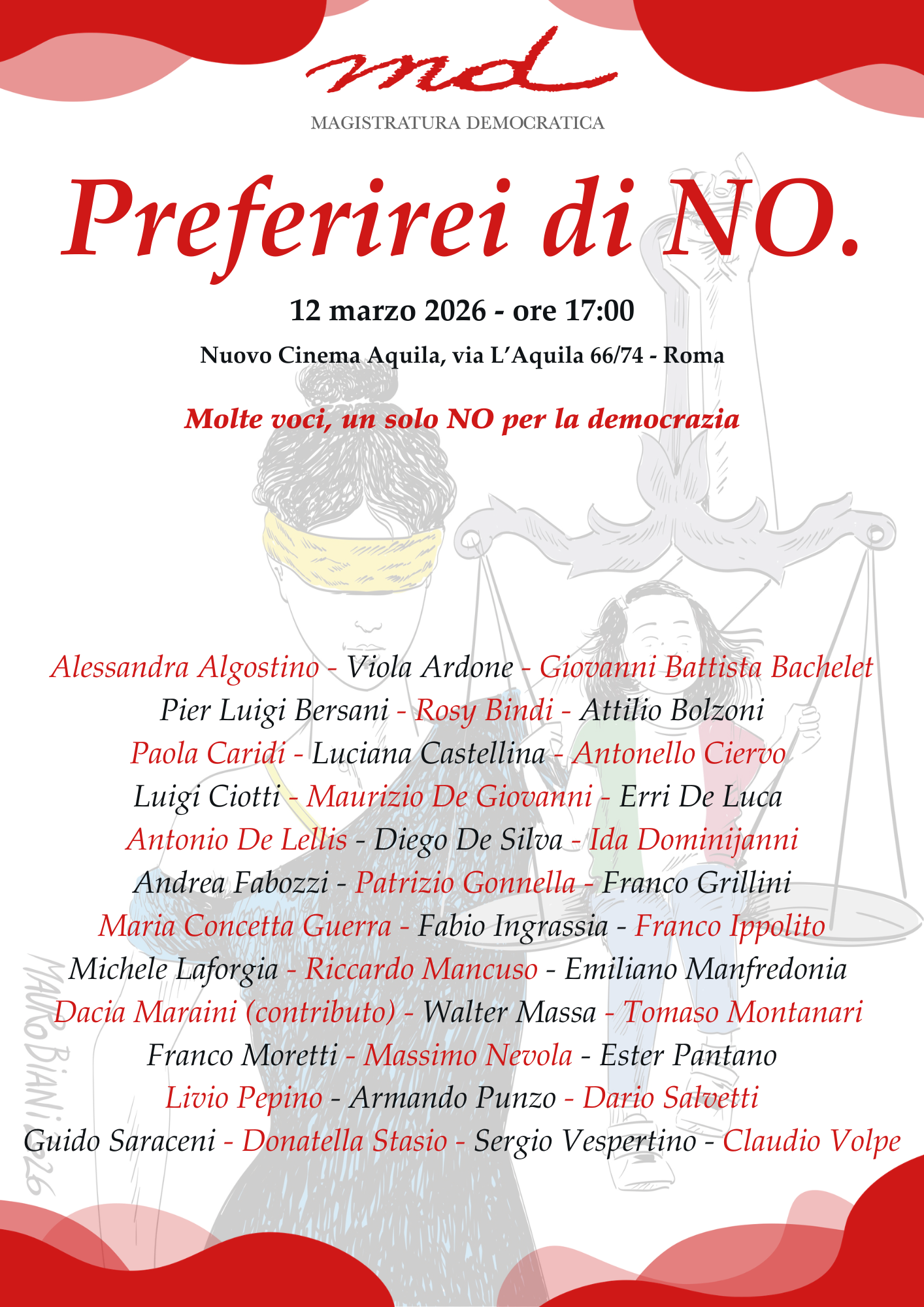

Il 12 marzo, al Nuovo Cinema Aquila di Roma, Magistratura democratica dedicherà l’anteprima del suo Congresso al referendum, con un incontro aperto al pubblico che mette insieme artisti, intellettuali, giornalisti, attivisti: molte voci, un solo NO. Sensibilità differenti, una stessa consapevolezza: quando si interviene sull’archiettura costituzionale si discute della qualità della nostra democrazia.

Al referendum non si vota sulla giustizia, si vota sulla democrazia.

Quando si ridefinisce così in profondità l’equilibrio dei poteri, al punto di alterare il rapporto tra chi esercita la forza e chi deve controllarla e di indebolire in maniera decisiva gli argini al potere terribile della sovranità, non si decide di dettagli tecnici del sistema giudiziario o del destino di una categoria professionale. Si decide che forma avrà la nostra convivenza civile e che ruolo in essa avrà il “fare giustizia”, se di registrazione dei rapporti di forza e di potere – politici, economici, sociali, fisici, simbolici – o di rovesciamento di tali rapporti in nome dei diritti.

Al dunque, si vota su questo: se il giudice debba restare autonomo e indipendente per essere capace di ribaltare le asimmetrie o debba correre il rischio di essere ricondotto alla catena di comando di una sovranità senza limiti.

Sarà una serata di riflessione, per dare la giusta profondità alla scelta di votare NO e non rimanere alla superficie degli slogan.

Sarà l’ennesimo momento di impegno di Magistratura democratica nei referendum costituzionali: quando è in gioco la Costituzione, i magistrati devono far sentire la loro voce. Non è militanza di parte, ma difesa dei principi fondamentali ed esercizio pieno della cittadinanza. L’indipendenza non è silenzio. Tacere, mentre si ridefiniscono i confini del potere e il senso del lavoro dei magistrati, sarebbe una rinuncia imperdonabile in quest’epoca.

Sarà poi un passo per costruire una rete, una trama di relazioni tra mondi diversi che riconoscono nella democrazia costituzionale un bene comune. Una rete in grado di proseguire oltre l’evento, che generi confronto, presenza pubblica, impegno.

Vi aspettiamo, in tanti. La democrazia non si difende da sola e non si difende da soli.